新政権が発足してデジタル庁の設置に向けた検討が始まり、DX(デジタルトランスフォーメーション)が推し進められています。このような流れの中で、今後の見通しについて解説していきます。

1.行政手続におけるハンコの廃止

(1)脱ハンコの流れ

新政権が発足して以降の脱ハンコの流れの中、多くの行政手続きでも認め印が廃止されることになりました(『行政手続きの認め印全廃 婚姻届や車検 実印は継続』令和2年11月13日付日本経済新聞夕刊)。認め印は、民間企業でも当然のように使用されており、緊急事態宣言下でも押印のために出社する社員の姿が報道されていたのは、記憶に新しいところです。

(2)脱ハンコの目的

急速に進む認め印の廃止ですが、廃止の目的は何なのでしょうか。ハンコを押す作業は、特に行政手続きでは、担当者の前で押印する「対面」を伴います。コロナ禍では、感染拡大防止のために「3蜜」を避けることが提唱され、対面回避が求められています。そのため、対面を伴う押印の習慣が見直され、紙による手続き自体の要否が検討されています。これまで、ハンコは業務の効率化、IT化の阻害要因のように取り扱われてきましたが、対面回避という新たな視点が加わり、見直しが加速化したといえるでしょう。

この点、政府の規制改革推進委員会では、テレワークと行政手続のデジタル化を推進する観点から、「書面主義」「押印原則」「対面主義」の3つの手続きを見直しの対象としてきました(令和2年5月18日付委員会議事録)。河野行政改革担当相は、(1)の報道で「書類にハンコを押す行為がなくなれば、その手続きは書面でなくオンラインでできるようになる」と指摘しています。

2.ハンコはなぜ押されてきたのか

(1)ハンコの習慣

ハンコは、古くは鍵に代わるものとして聖書にも登場しているようですが、欧米では本人の意思確認の手段としてサイン(=署名)が広く普及しています。日本ではハンコ(=印鑑)が用いられてきましたが、その正式名称はあまり知られていません。ハンコ自体の名称は「印章」であり、印章により押された「印影」を登録すると「印鑑」になります。つまり、登録された印影以外は「印鑑」ではなく、未登録の印影のことを「認め印」と称しています。登録印である「実印」には印鑑登録証明書等による証明手段がありますが、「認め印」に証明手段はありません。それでも、本人の意思が推測されるものとして、認め印が広く用いられてきました。

(2)署名に代わる効力

認め印には証明手段がありませんが、意味もないことが漫然と行われていたとは思えません。そこで、法律の規定をみると、「商法中署名に関すべき場合に関する法律」には、次のような規定がありました。

「商法中署名すべき場合に於いては記名捺印をもって署名に代えることができる」

この規定にある「捺印(押印と同義)」は、登録印に限定されていません。そのため、署名に代わる効果を手軽に得られるものとして、認め印が普及したようです。この法律は1900年に施行され2006年に廃止されましたが、規定自体は商法に移されて現在でも効力を有しています(商法第32条)。

(3)民事訴訟法の規定

先に述べた「書面主義」「押印原則」「対面主義」の3つの見直しは、行政手続に関するものと、民民間の商慣行等による手続きに関するものに分けて行われています。民民間の紛争解決の手続を定めている民事訴訟法にも、ハンコの規定があります。

そもそも、契約が成立するためには、申込と承諾という意思の合致が必要となるのみで、契約書の作成自体は求められていません(保証書等、一部の契約を除く)。しかし、契約の成立をめぐる揉め事は「言った言わない」に起因することが多く、契約が成立した証拠を残すため、多くの場面で契約書が作成されています。

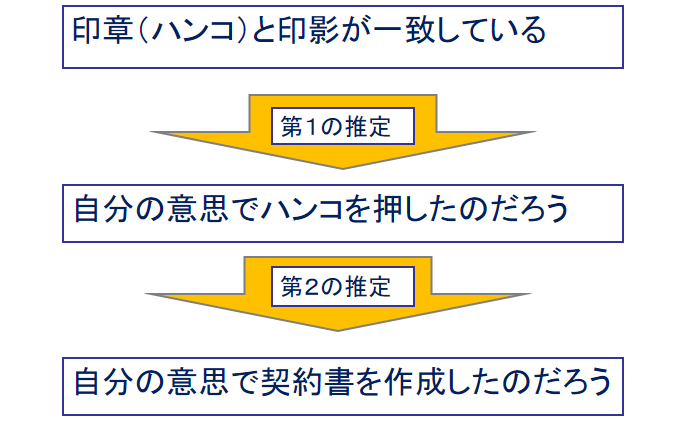

契約の成立が争いになる場面では、契約書が真正に成立したことの証明を求められますが、この証明は困難です。そこで、裁判例では、契約書に名義人の印章(ハンコ)に基づく印影があれば、本人の意思で押印したものと事実上推定されます(第一の推定:最高裁 昭和39年5月12日)。そして、民事訴訟法の規定により、文書に本人の押印があるときは、その文書は本人の意思に基づき成立したものと法律上推定されます(第二の推定:第228条4項)。

すなわち、「契約書にハンコがあれば、自分の意思で押したんだろうから、契約書も本人の意思で作られたのでしょう」という取扱い(「二段の推定」といいます)が、裁判では行われているのです。こうして、契約書の証拠力を高めるために捺印する習慣が定着したといえるでしょう

【図表1 二段の推定】

ただし、これらの推定は覆されることもあります。例えば、印章を勝手に持ち出されたこと等を名義人が証明できれば、本人の意思で捺印したことにはなりません。

3.ハンコ文化はなくなるのか

(1)電子署名の取扱い

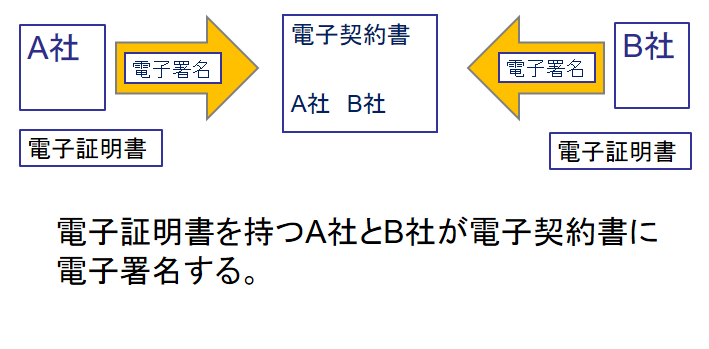

ハンコに代わる本人確認手段として、脚光を浴びているのが電子署名です。実は、電子署名に関する法律は2001年に制定されており、施行から約20年が経ちますが、電子署名は普及してきませんでした。その理由は、利用者が署名を「電子認証局」に登録する際に、自身を証明する書類等の提出が必要になることに加え、署名を行う際は電子認証局が発行する電子証明書が必要になる等、契約当事者の双方に繁雑な手続きが要求されたからです。この手続きは、名義人の電子署名を登録する必要があるため「当事者型」と呼ばれています。

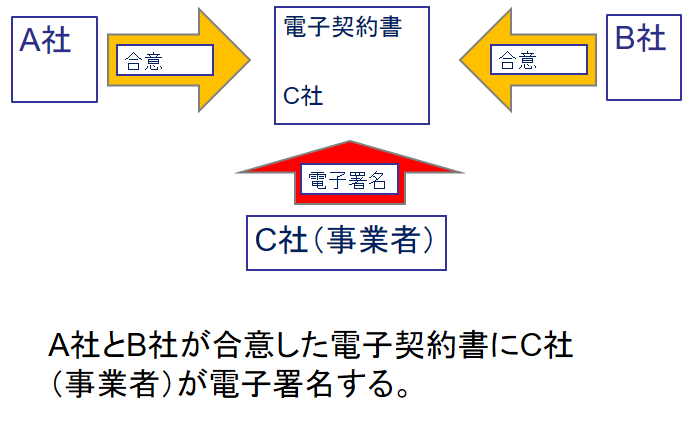

コロナ禍で注目されているのは、当事者同士の電子署名を必要としない「立会人型」と呼ばれる方法です。この手続きは、PDFファイル等により電子化された契約書の内容を当事者がクラウド上で確認し、事業者が「契約書が当事者の作成によるものである」ことを確認し、事業者の名義で電子署名する制度です。

【図表2 電子署名:当事者型】

【図表2 電子署名:当事者型】

立会人型は、当事者の電子証明書が不要な簡便な手続きですが、当事者以外の署名の法的な効力に疑義がありました。この点、政府は電子署名法の解釈について新たな見解を公表し、電子署名が「他人が容易に同一のものを作成することができないと認められる」という「固有性の要件」を満たせば、立会人型も法的に有効であるとしました(令和2年7月17日付『利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により 暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A』)。例えば、本人認証の際に当事者に送信したワンタイムパスワードの入力などが挙げられます。

(2)習慣を変えるには

電子署名サービスの導入は、テレワークを実践している企業には馴染みやすい反面、IT環境の整備が十分でない企業や、業務がテレワークに馴染まない職場では、依然としてハードルが高いように思います。長く続く習慣を変えるのは容易なことではありませんが、コロナ禍での対応という一時的な視点ではなく、これからの働き方として業務のデジタル化が必要との考えが浸透すれば、電子署名も普及するのではないでしょうか。

人と会う時間が制約される中で、その時間に当てる仕事の内容を明確にし、事務仕事は電子対応する習慣が根付けば、効率化された仕事から新しい価値が生まれるかもしれません。「新しい価値の創造」こそが、DXの真の狙いのはずです。